寄成绩单、建家长群,大学管理的边界在哪里?

记者/ 梁婷 实习记者/何欣欣 乔雨萌 黎桃菲

编辑/刘汨

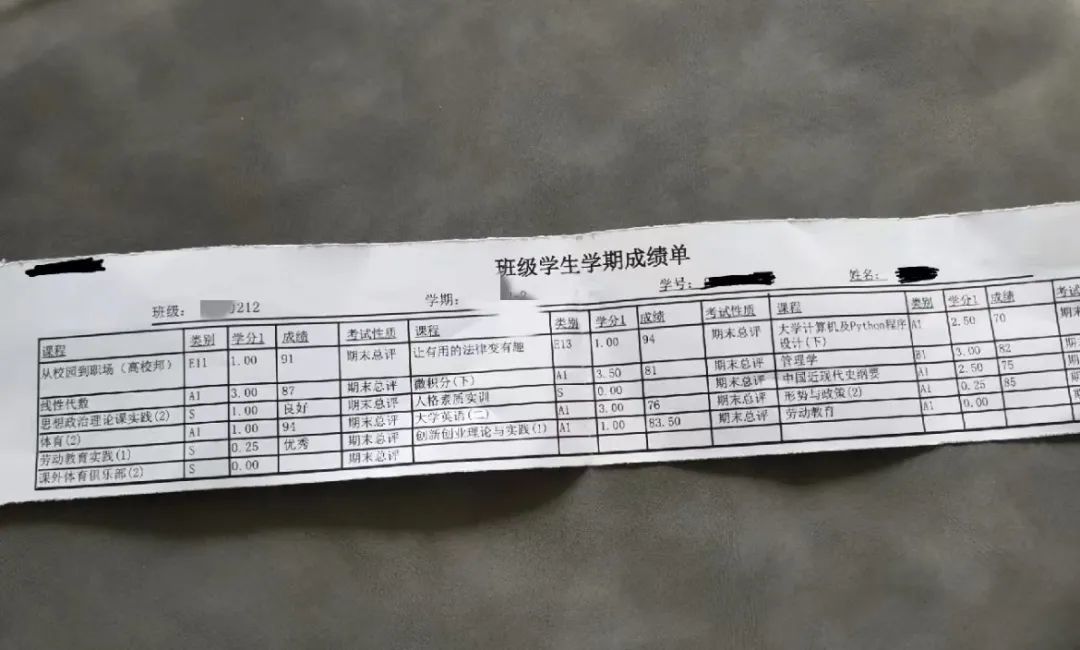

“大学管理的边界在哪里”是许多人的疑问 | 资料图片

疫情期间设置的校园门禁,也一直保留了下来,林慧颖说,如果超过门禁时间,还有学生刷脸进出,学校就会提取数据,要辅导员调查清楚,学生为什么晚归,为什么那么晚还出去?当天下班前,做好记录交给学校。但汇报之后,也没有任何后续。

在安徽一所大专院校,工作了11年的辅导员张磊告诉深一度,他所在的学校目前虽然没有寄成绩单,但也从今年开始建了家长群。

从教育的角度,张磊不赞成这样做,“你在把大学生当小学生看,对他们的成长是十分不利的”。但学校强制要求,他必须遵守,随时在群里更新通知,防止家长因为学生的事情找来,产生不必要的误会,对学校的“安全稳定”造成挑战。

为了安全,有些高校正在以一种极度细致入微的方式管理学生。张磊说,现在,但凡涉及到学生出校门、请假,一定要联系家长知晓、同意。如果有学生找到她请假,提到要去爬山、去海边,这都会被认为是“有风险地方”,他一定会问“你家长同意吗?”

他解释,之所以这样,是因为以前有学生假期去海边,下海的时候发生了意外,家长质问学校,孩子去有风险的地方,为什么不跟家长讲一声?学校难以辩驳。

据张磊的观察,对学生的管理,疫情可能是个分界点。当时,学生不能出校,每天晨午晚报三遍体温,还要做核酸、填表。学校发现,这种“台账式教育”有利于降低风险,疫情之后,也延续了下来。简单理解“台账式教育”,就是学校把对学生做过的所有工作都事无巨细地记录下来。万一出了什么事情,家长找来,学校可以说,“我做过了,你找不到我的麻烦”。

而这些工作都需要辅导员去完成,比如,张磊每个月要与所有学生有一次谈心、谈话记录;谈话尽量面对面,实在没时间也要线上沟通,然后把聊天记录上传给学校;每个月还要有不少于10次的查寝记录,以及5次和学生一起吃饭的记录。达不到指标的辅导员,会被扣绩效。

林慧颖还肩负着反电诈的责任。对此,她也很无奈,“学校开展反电诈教育,让学生意识到风险,这都没问题。但现在演变成,学生一旦被诈骗了,学院考核要扣分,辅导员也要承担责任,会被定性为教育工作没做到位”。

这是怎样一套逻辑?林慧颖进一步解释,在国家大力打击电诈的背景下,电诈报警率会直接和当地政府的考核挂钩,而一些政府部门会把这样的考核加诸于学校。当地的公安局会统计每个学校有多少学生被电诈,报警越多,越说明学校的反电诈工作不到位,相关的老师,不仅要扣钱,还可能受处分,校领导也要被约谈。

林慧颖说,在这样的模式下,一旦有学生报警,属地派出所就会给辅导员打电话,希望去做学生工作,撤回报警。“我真的没那个脸来说这个话”。

“压力使得学校很多精力都花在学生管理上,而不是教育本身”,林慧颖发现,这几年,学校做事的出发点,不是考虑是否利于学生成长成才,或者帮助学生成长为一个独立、有担当、负责任的个体,而是“怕学生出事”。

她感到遗憾的是,一些高校的管理者好像忘了,自己管理的对象很多已经年满18岁,是正在接受高等教育,能够承担自己行为后果的自然人。她觉得,现在一些管理方式,在某种程度上,也是看低了学生的能力,“是高等教育的本末倒置”。

现实的掣肘,立场的差异,使我们很难就某一行为的对错达成共识,但是,或许有一些共同的期待从来没有变过。

就像还有两个月就要毕业的李静雯,在采访中提到的,她想象中大学的样子——

“学的知识专业化,可以包容各种观点;有更多自由时间去发展技能和兴趣爱好;管理模式人性化,人文关怀多一些,自由的权利更大。”更重要的是,“大学不应该被围起来像一座孤岛,好的大学是没有那么多条条框框的约束”。

(应受访者要求,文中人物使用化名)