“活在无所不有的时代,却过上一无所有的生活”

文 | 李厚辰

与互联网激烈共存的时期,对各个大型企业的批判早已经汗牛充栋。

数不清的企业内部邮件和聊天记录截图,展示着其内部的压抑和混乱;高强度的加班文化,大小周等破坏双休日的制度也大规模向社会溢出;“困在系统里”等文章揭示着对劳工阶层的压抑;大量普通市民也经历了各种互联网企业的“突然死亡”,而AI也是最近好莱坞罢工的主要原因之一,从今年下半年开始惨淡的影视市场,可能也能让大家直接体会互联网带来的阵痛。

对于互联网企业形态的批评,已经很难再有新意了,但问题似乎也没有找到缓解的方向。

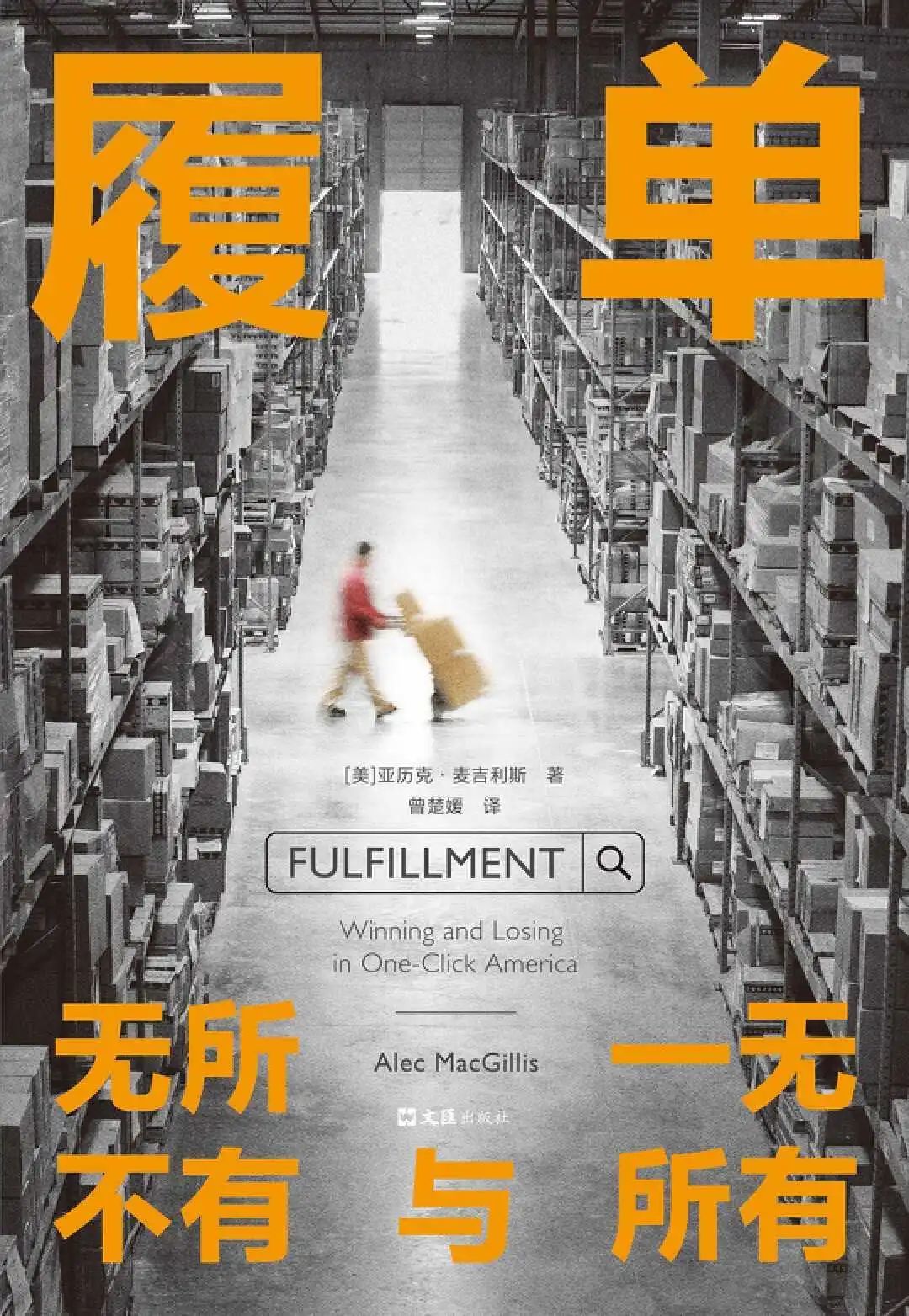

但对个案的深度挖掘还是可以提供很多洞察。新书《履单》就对亚马逊在美国的运营状况,进行了一种全景式的描写。

《社交网络》

不过当我们理解了互联网的特点后,设想问题的解决倒不是特别困难,因为互联网本身极端的敏捷性是很难被控制的,个人、组织想要跟上这样一个庞大组织的节奏几乎不可能。但技术终归由人控制并由人管理,属于人的边界就格外重要。

强制的劳动时长管理制度前所未有的重要,劳动者的法律地位问题需要更加刚性的边界,各国都在建立最低15%的企业所得税联盟,也是应对技术性利润转移和避税的有效方法。

在思考这个问题的过程中,我开始逐渐理解欧盟对互联网法规的态度。过去,欧盟严格的互联网控制总被当作是欧盟错失互联网商业浪潮后,一种小肚鸡肠的报复,或者是一种文化上的守旧。

欧盟正在推出史无前例的《Digital Services Act》(数字服务法),将在2024年2月17日生效,将对所有互联网企业,尤其是大型互联网企业带来深远影响。这在欧盟对用户隐私和选择权关注的基础上,进一步探索法规和用户行为如何可以刚性地反过来影响互联网企业。

其实在与互联网企业的抗争中,不管是英国Uber司机,还是美国的UPS物流人员等,也都通过非常传统的工会手段改善了其条件,这不是一个不可解决的问题。不管中间有多么强烈的技术壁垒,这还是一个运行在人与人之间的契约社会。