“早起烧香,上班搬砖”:“45°青年”的最佳姿态?

编者按

据北京日报、澎湃新闻等媒体报道,近段时间,烧香拜佛在年轻群体中颇为流行。还有数据显示,今年2月以来,预定寺庙景区门票的人群中,90后、00后占比近50%。“不上课不上进只上香”似乎成为年轻人群体中的一股新潮流。对于广大年轻人的“突然佛系”,不少人十分忧心,认为这是年纪轻轻消极避世。有观点指出,当代年轻人因为追求的太多,但现实往往不尽人意,尤其是对于刚步入社会的年轻人而言,工作选择、谈婚论嫁、适应社会等各种压力接踵而至,他们所面临的不确定性大大增强,琐碎和焦虑促使他们“不信科学信玄学”,以此来获得最直接的安慰。但也有观点指出,年轻人从未放弃追求幸福生活和提升自身价值的目标,“早起烧香不耽误上班搬砖”,谁还不是一边祈福一边奋斗?透过此现象可以发现,当下的部分年轻人正在“内卷”与“躺平”之间来回摇摆,试图寻找足以安顿自身的中间状态,而这背后的社会心态尤其值得关注。

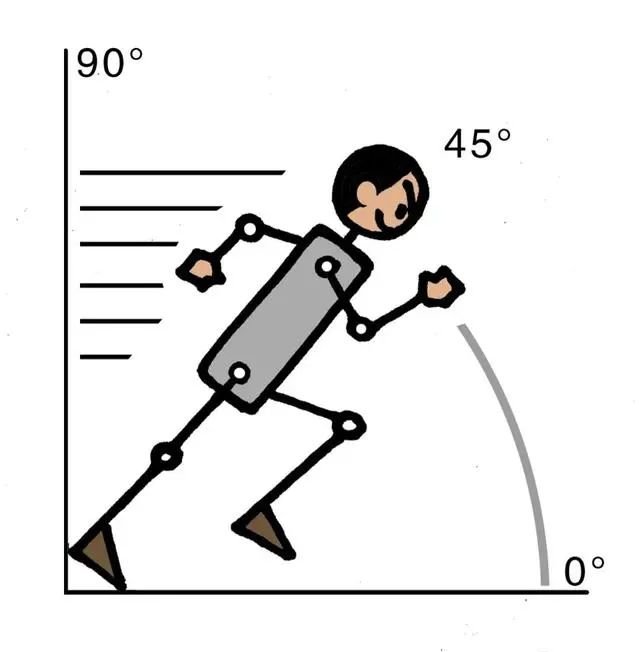

就此而言,本文聚焦“45度青年”的概念,并对这一群体的生存样态和社会心态进行了观察。本文指出,在当前描绘青年人的语汇中,“内卷”和“躺平”出现的频率较高。而在部分青年群体中,二者并不处于二元对立、非此即彼的状态。在更多的情中下,它们同时出现在行动主体的身上并交织在一起,正如部分青年自嘲的“嘴上喊躺平,身体却诚实内卷”一样。因而这两者体现出的并不是一种矛盾的姿态,而是既无法选择其中一项,又无法彻底逃避或摆脱另外一项的状况。在大多数情况下,他们无法毕其功于一役解决某个问题,也无法集中一点发力来规划人生,而只能在充满不确定性的环境中寻求动态、中间的平衡态。本公众号特推出此文,供读者思考。仅代表作者观点,不代表本公众号立场。

“45°青年”:张力之下的青年境遇及其社会心态

邢婷婷|上海财经大学人文学院副教授

本文将载于《探索与争鸣》2023年第2期

具体内容以正刊为准

非经注明,文中图片均来自网络

邢婷婷

这里面有三点值得注意:一是动员和凝聚的能力。青年人以共同的兴趣和爱好为切入点将自身组织起来,这些组织最初始的形态都是自发形成的,但在形成之后又可以快速提炼出使组织得以凝聚的核心理念,使圈群成为内部青年彰显个性、价值认同、情感慰藉的重要场所。但圈群的组织系统并不止步于此,他们充分利用互联网的工具,打破空间限制,逐步形成“规模化的组织协调系统,分工明确、策略灵活”。

二是目标达成的能力。圈群共识形成后,成员们开始有意识地行动,行动能力强的成员会得到鼓励,并成为某个节点上的组织者或管理者;行动能力弱的会受到批评,甚至被驱逐出群。当一个组织者的号令发出后,大部分成员都可以为同一个目标而行动。随着组织动员能力的不断提高,政治参与也融合进了圈群的组织目标之中,爱国主义政治议题与粉丝的利益议题结合引发了“粉丝爱国主义”的公共事件。而新媒介商业文化环境下的身份生产和动员机制,也在不断为圈群成员赋予行动的意义和行动的权力,进而又提升了其目标达成的能力。

三是组织壁垒的设置。目前对于圈群组织壁垒的讨论都是持批判性态度,认为圈群的本质是一种区隔机制,壁垒的设置会限制青年人交往的空间和范围。但是反过来看,这恰恰说明青年人设置组织壁垒的能力甚为强大,而壁垒又为组织内部提供了稳定性和安全性。他们将趣味、风格聚合在一起,通过特有的符号和话语体系串联起来,将不掌握这一套话语体系的人阻隔在外,并借助修辞、隐喻等手段建构意义系统和价值序列,与其他圈群形成对冲。

这一对张力下的心态反映出的本质问题,是青年人如何认识社会团结。他们并不是没有组织能力或组织意识。他们对于组织的排斥,本质上是对自身在组织中被动性的排斥。他们希望主动性是掌握在自己手中的,能够通过组织达成自身的意愿和目标,而不是在被动状态下,成为组织达成目标的一个部分。

(三)公共问题奉行价值虚无,个体问题崇尚自我意志

当代青年所推崇的“佛系”文化,所呈现出来的是不争不抢、不求输赢、有无均可的态度,他们将此解释为没有必要用外化的规范束缚自己。但同时,他们在竞争意识上又远超前几代人。这背后体现着一种价值上的张力:一方面是价值虚无,另一方面是绝对的自我意志。

价值虚无在青年人中的表现主要有三个层面。第一个层面是认识论上的非理性主义。相较于实践和理性而言,非理性主义认为个体的直觉和情绪在认识中的作用更为重要,人的意志、情感、欲望、本能等非理性的因素才是人和世界的本质。在分析和理解问题时,回避对根本因素和基本规律的探讨,带入过多的个人情绪和价值立场。这是因为青年人面对发展困境束手无策,而自身的心理焦虑无法通过现实的手段予以化解,奋斗的无意义感使他们对“下流化”产生了共鸣。

第二个层面是精神世界的去理想化。否定理想的意义,将其矮化为追求理想并非是因为崇高的价值取向,而只是满足个体情绪需求的一种方式。“情绪价值”一词在青年人中的兴起和泛化在一定程度上对精神世界的理想主义产生了解构。它首先否认超越性意义,认为人在精神层面对于理想的追求是没有价值的,进而将其化约为一种可以进行成本收益计算的衡量机制,表明在付出之前已经对可预期的收获进行了计算。如果这种收获最终不是以物质的形式表现出来,那么一定是情绪层面的满足。电影《雄狮少年》热映时的两种声音就是对于这一问题的集中反映。主流声音都集中在讨论为生存而奔波的农村少年理想觉醒并为之而奋斗的精神,但在同时也流传着一些看似“理性”的声音,比如将雄狮少年的奋斗矮化为“情绪价值得到了满足”,或者是发出“最后怎样呢?还不是去上海继续打工?”等讽刺之声。

第三个层面是在建构意义体系时,以论证当下的合理性为目标。由于以个体欲望为基础的自我利益上升到了价值的高度,在这种观念之下,青年个体意义的建构主要基于两方面的考虑:一方面是对个体处境和行动策略的合理化,另一方面是为个体行为的自洽提供解说和依据。例如,“985废物”是指那些在高考中胜出,考取了一流大学,却无法获得与之相应的发展路径和发展空间的大学生;“小镇做题家”则是指只知埋头执行既定方案,却没有意识和能力自主规划发展方案的青年人。他们被认为视野有限、应变能力不足、自主性匮乏。这些说法在一定意义上确实扼要说明了部分青年人的处境,但是也抑制了个体能动性的发挥。与此同时,道德和社会规范层面不再是他们首要考虑的问题。

绝对的自我意志和价值虚无是一个硬币的两面。由于价值虚无下的青年在行动上很容易产生无力感,尤其是在遇到挫折困难或暂时看不到希望的时候,容易产生放弃、怠惰的消极情绪,但这并不意味着他们没有行动力。这种情况下的行动力缺乏整体、长远的目标和根本价值的引领,追逐自我利益的最大化,这背后的逻辑是价值观的另外一个层面——绝对的自我意志。由于在经济高速增长的环境下长大,又要面对经济增速减缓、个人机会减少的现实,所以青年对自身发展机会的获得极为重视,甚至将其视为绝对价值。这主要表现在两个方面:一方面是将工具理性上升到价值化的高度。如果以自身的提升和发展作为终极目标,个人能够达到受益最大化的话,“不守规矩”被看作是一种具有灵活性的处事手段而得到肯定。另一方面是对自身以外的人和事保持客观化的态度。在处理问题时,他们将外在于自身的人与事都对象化,“一切都是达成目标的工具”。当遇到瓶颈、困难或发展态势不理想时,他们能够及时抽离止损,而在对待人与人的关系时,比起共同体的团结,青年人更青睐目标导向的合作。比起情感的投入,青年人更看重合作带来的成果。

这一对张力下的心态反映出的本质问题,是青年人如何认识发展效能感。在增量与存量对个体发展的重要性已发生了质变的情况下,青年人的价值观发生了变化。仅仅批评他们没有理想或太过现实,对青年人是不公平的,因为这些表现是外部世界发生变化后的结果,他们的心态和行动只是这种结果的体现,在价值虚无与绝对的自我意志共同作用下,“内卷”与“躺平”共存的局面得以形成。

结语:“45°青年”走向何处

中国“青年”诞生之初是一个政治性的概念,从20世纪初梁启超的《少年中国说》到1980年代的流行歌曲《二十年后再相会》,青年都被看作是新鲜血液和新生力量,与新制度、新观念、新时代密切联系在一起,肩负着伟大的社会责任和历史使命。经过改革开放四十多年的发展和变迁,中国青年发生了三个方面的转向:从“政治青年”转向了“社会青年”,从集体取向转向了个人取向,从被动动员转向了自我呈现。在社会变迁不断加速的今天,青年会向着怎样的方向发展,值得进一步思考和回应。

第一,小规模团结、大趋势分散。要在青年内部形成贯穿代际的总体性共识,难度大为提升,但在一定范围内的群体性共识是可以达成的。在相向而行的张力的拉扯之下,青年人的主要精力都放置在应对个人困境、确认个人价值等方面,达成共识等问题并不能吸引他们的注意力。同时,个体经常通过与其他社会成员的对比来确认自身的比较优势和发展效能,这在很大程度上解构了青年人团结成为一个整体内部的动力。此外,青年人之间的区隔是被加深的。代内存在多层次的区隔,部分区隔呈现出叠加状态,基于趣缘和互联网所形成的圈群式交往,看似打破了不同个体因地域、职业等现实因素而形成的壁垒,使青年人之间有了更为广泛的联系。但事实上,它们又形成了新的区隔,并有意识地制造了壁垒,甚至在一定情况下,将现实中的区隔切得更细碎,使人与人之间的连接进一步减弱。所以,青年的一个显著发展趋势,是个体凸显的基础上,在较小范围内达成共识并形成团结,而作为代际标识的总体性共识难以形成。

第二,浅层次反抗,深层次稳定。正如“45°青年”的核心要义,张力之下的个体是在充满不确定性的动态情境中找到一个平衡点。与面对矛盾时将问题推到极端予以解决的方式不同,张力之下的目标是寻求达到一个相对稳定的状态,所以趋利避害成为一种更为理性的行动方式。这使得青年自发追求个体的利益和物质的满足,追求满足个体眼前的情绪、欲望和兴趣,而对于整体、长远和根本价值则没有太大兴趣。这样一来,青年人便会沉浸在具体的、阶段性的目标当中,而这些阶段性目标也使得个体身处一种无法从当下脱身的稳定性当中。与此同时,经济发展模式转型、社会分配逻辑的深层变革使这一代青年的预期和现实出现强烈反差,这让他们觉得深层的思考是无意义的。在现实面前,自己是被决定的,疲于奔命都有可能被时代的列车甩下。于是,他们的自主性及社会性反思趋于弱化,热衷于解构、反转、玩梗,看似在表达,但思维模式习惯与停留在浅层。他们无论在外表上表现得多么激进与叛逆,都不足以形成有效的反思和批判。所以,“45°青年”的另一个显著发展趋势,是在鲜明的个人风格、酷炫的语言表达之下,思维方式和价值观念层面的稳定。

第三,短时期发展受阻,长时段责任在肩。就目前来看,张力之下的“45°青年”在“内卷”与“躺平”之间艰难前行,他们目前体会到的是机会减少、空间缩小、资源集中,个体只能被动应对。在艰辛与疲惫之余,他们想要得到的是小而美、又充满希望的生活。也许当代青年所要承受的困难和压力在短期内无法减弱,他们在少年时期见证了全球化加速、数字技术迅猛发展所带来的繁荣。在青年时代又将体会了逆全球化、大国关系持续恶化、技术进步碎片化、世界经济滞胀所造成的困境。但从长远来讲,我们无法从现有的知识当中找到答案,回答未来的问题,在张力和不确定性下寻找生存之道将是青年的必修课。但是,当我们把时间维度拉长,“45°青年”的“不惑之年”与我国社会主义现代化的初步完成相对应,到“天命之年”又将迎来第二个百年目标的全面完成。所以,他们在少年时体会了繁荣,在青年时经历了锤炼,在成为中流砥柱之时,他们将见证民族发展并重塑个人价值。